■

城跡めぐり16-15 越来城跡 うるま市越来

コザ十字路から西に一つ目の交差点を北に、越来城水辺公園の横道を入る。ホテル街?を抜け登り道を上がった左手に大きな標識がある。丘の北側は住宅街になっており、南側の街並みの見晴らしの良い広場になっている。

コザ十字路から西に一つ目の交差点を北に、越来城水辺公園の横道を入る。ホテル街?を抜け登り道を上がった左手に大きな標識がある。丘の北側は住宅街になっており、南側の街並みの見晴らしの良い広場になっている。

…つづきを読む

日時 2016年04月30日 23:32 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-14 江洲城跡 うるま市宮里

喜屋武城跡の西1.5Kmのところ。江洲交差点の近くの中原小学校の東に隣接した小高い丘が「江洲城跡」である。

喜屋武城跡の西1.5Kmのところ。江洲交差点の近くの中原小学校の東に隣接した小高い丘が「江洲城跡」である。

入口は、隣接した畑の畦道からかとおもい、農道の細道に車を止めて、探していると、作業中の農夫が。入口を訪ねると反対側だと教えてもらう。反対側にいくと、ホームセンター:メイ○マンから伸びる細道の突き当りに入口がある。

…つづきを読む

日時 2016年04月30日 23:31 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-13 喜屋武城跡 うるま市仲嶺

喜屋武マーブ公園に隣接した城址である。北東部の駐車場に止め、公園の展望台を目指す。きれいに石積みされた公園だが、城跡は西、南側に分布しているようだ。

喜屋武マーブ公園に隣接した城址である。北東部の駐車場に止め、公園の展望台を目指す。きれいに石積みされた公園だが、城跡は西、南側に分布しているようだ。

…つづきを読む

日時 2016年04月30日 23:30 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-12 具志川城跡 うるま市具志川

県道8号線を南下し、海が見え始めたところの海岸に小高い丘がみえる。これが具志川城址である。

県道8号線を南下し、海が見え始めたところの海岸に小高い丘がみえる。これが具志川城址である。

ここも標識などは設置されていないようなので、遠景での確認で終わる。

…つづきを読む

日時 2016年04月30日 23:30 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

野鳥の森自然公園 うるま市宇堅

天願城址と具志川城址のちょうど真ん中あたり、天願川の河口に沿った小高い丘が「野鳥の森自然公園」である。

天願城址と具志川城址のちょうど真ん中あたり、天願川の河口に沿った小高い丘が「野鳥の森自然公園」である。

かなり高い所に展望台があり、ここから見ると、360度見渡すことが出来る。

海には、海中道路の橋から始まり、浜比嘉島、平安座島、宮城島、伊計島が連なっている。

北には、天願城跡が、南には、具志川城址がその向こうには勝連城址がみえる。

公園には、残念ながら鳥の姿は見えませんでした。

日時 2016年04月30日 23:29 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-11 天願城跡 うるま市天願

兼箇段城跡の横の224号を海に向かって進む。天願の交差点を更に進むと左側に米軍基地キャンプコートニーがみえる。小橋(下は県道に分けられたキャンプ地を結ぶ道)の脇を左折し、鉄条網に沿った道に入る。どんどん進むと農地が広がってくる。そこでが基地の中の小高い丘を探す。

兼箇段城跡の横の224号を海に向かって進む。天願の交差点を更に進むと左側に米軍基地キャンプコートニーがみえる。小橋(下は県道に分けられたキャンプ地を結ぶ道)の脇を左折し、鉄条網に沿った道に入る。どんどん進むと農地が広がってくる。そこでが基地の中の小高い丘を探す。

海側の小高い丘がみえる。その手前には、米軍の施設がある。地図で確認するとTengaCafeと表記されている。

見晴らしのいい場所にある。

…つづきを読む

日時 2016年04月30日 23:29 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-10 兼箇段城跡 うるま市兼箇段

連休に入りました。本日は、割と近場のうるま市にある城址めぐりをすることに。

連休に入りました。本日は、割と近場のうるま市にある城址めぐりをすることに。

休みの入ったとはいえこのコースに人出はないものと思う。

329線を北上し、コザの十字路を抜けさらに沖縄北ICの先、池原で右に折れ、県道224号と交差、その先に小高い丘がみえる。目指す「兼箇段城跡」。一本入った細道に拝所のある広場が隣接している。

無断で駐車させてもらい、その奥に行くと古びた拝所がある。その横を抜けると、看板がみえる。地元の人たちが建てた標識のようだ。

…つづきを読む

日時 2016年04月30日 23:26 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-9 台城跡 中城村

安谷屋城址から東南方向に世界遺産の一つ「中城城址」がある。その並びに「台城址」がある。

安谷屋城址から東南方向に世界遺産の一つ「中城城址」がある。その並びに「台城址」がある。

普天間自動車学校の前の道の反対側に「中城城址」の駐車場がある。この学校の横に細道があり、これが入口だと思っていたが、道幅が広くなっておりその横に「安全掲示板」が立っている。

工事中の気配だ。

…つづきを読む

日時 2016年04月27日 01:32 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-8 安谷屋城跡 北中城村

北中城村の中村公園の東側にある安谷屋(あだにや)城址にいった。

北中城村の中村公園の東側にある安谷屋(あだにや)城址にいった。

公園の西側には小高いグスクのような遺跡があり「中城若松の墓」が建立しているため、よく間違われるようだ。

公園の中心に野球場とテニスコートがあるがこの横に「根所の火の神」が祀られているがその脇の獣道様の小道を登っていくと「イーヌカー」(井戸)がある。その脇を更に進むと、次第に登り道になっていく。

…つづきを読む

日時 2016年04月26日 23:22 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

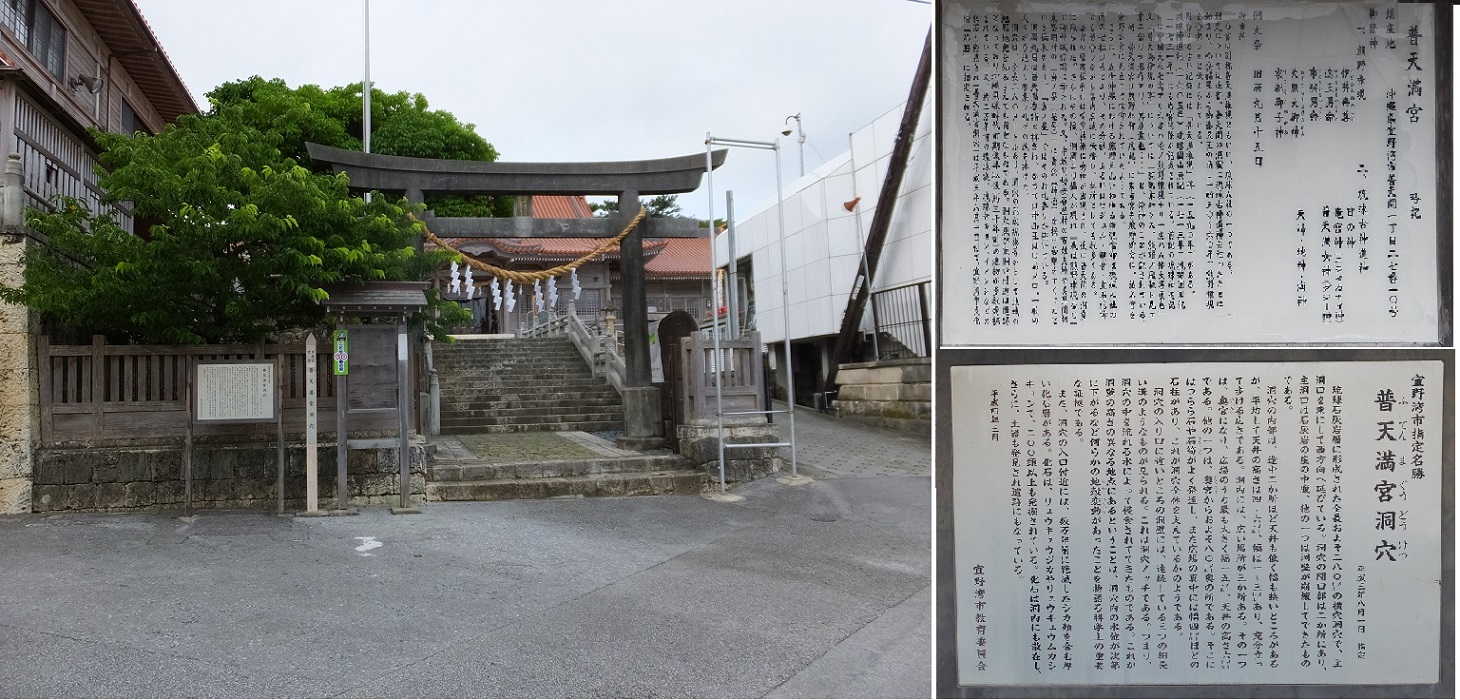

普天間宮

普天間基地の北側にある神社で琉球八社の一つ。

普天間基地の北側にある神社で琉球八社の一つ。

1500年頃この近くにある普天間洞穴の中に祀られた琉球古神道神と熊野権現(和歌山熊野?)と合祀したと伝えられる。

国道330号線のT字路に突き当りにあり、いかにも地元の神社のたたずまいである。

…つづきを読む

日時 2016年04月26日 23:11 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

嘉数高台公園

買い物の帰りに「嘉数高台公園」に寄ってきました。普天間基地が見下ろせる高台にあります。以前(5年ほど前に一度来たことがありましたが、その時は、展望台のある高台には、工事中で入ることが出来ませんでした。

買い物の帰りに「嘉数高台公園」に寄ってきました。普天間基地が見下ろせる高台にあります。以前(5年ほど前に一度来たことがありましたが、その時は、展望台のある高台には、工事中で入ることが出来ませんでした。

話題のオスプレイの常駐も見えるかもということでの寄り道です。

普天間の展望で有名になってしましましたが、ここは、前の戦争で、壮絶な戦いの場であったことで有名場場所でありますが、時代とともに、接頭語が変わってきております。

…つづきを読む

日時 2016年04月24日 23:07 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-7 玉城城跡:南城市

この城は、別名アマツヅ城とも称され、築城年代や歴代の城主についてはさだかでない。「島尻郡誌」では、「アマミキヨが築いた城であるとの伝説があって、城主は、アマモキヨの子孫即ち、天孫子であったと伝う」と記述している。

この城は、別名アマツヅ城とも称され、築城年代や歴代の城主についてはさだかでない。「島尻郡誌」では、「アマミキヨが築いた城であるとの伝説があって、城主は、アマモキヨの子孫即ち、天孫子であったと伝う」と記述している。

城跡は、一の郭、二の郭、三の郭からなる段階状の山城で天然の要害の地に築かれている。城壁は、一の郭のみよく原型をとどめていて、二の郭と三の郭の城壁は、戦後、米軍基地建設の骨材として持ち去られ、現在根石がかろうじて残っているにすぎない。

一の郭は、東北東に自然岩をくり抜いた城門を構え、城内には「天つぎあまつぎの御嶽」(神名「アガル御イペ、ツレル御イペ」)が祀られている。

昭和60年3月25日

玉城村教育委員会

沖縄県教育委員会

県指定 史跡

指定年月日 昭和36年6月15日

所在地 字玉城門原444番地443番地の2

面積 21,811㎡

日時 2016年04月20日 23:52 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-6 ミントン城跡:南城市

仲村渠集落の近くの垣花城跡の南200mほどの民家の中にあるグスク。事前調査で知念家の駐車場を借用(無断)し、拝観料を収めて、見学させていただく。

仲村渠集落の近くの垣花城跡の南200mほどの民家の中にあるグスク。事前調査で知念家の駐車場を借用(無断)し、拝観料を収めて、見学させていただく。

…つづきを読む

日時 2016年04月20日 23:51 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

垣花・仲村渠樋川:南城市

垣花樋川(かきのはなヒージャー)(俗称 シチャンカー)

垣花樋川(かきのはなヒージャー)(俗称 シチャンカー)

天然の美しい川や泉を保全して後世に伝えるという目的で推薦され、昭和60年に環境庁の全国名水百選に選ばれた。百選の中でも最初は全国で31件が選ばれこれに入仲村渠樋川選した。垣花樋川は集落の南側にあって、石畳の急な坂道を100メートルほど降りていくと、左側にうっそうと繁った林の中腹岩根から湧水が湧き出ている。

かっては左側上のイナグンガー(女の川)は女が使い、右側下のイキガンガー(男の川)は男が使っていた。その下流の浅い水たまりはンマミシガー(馬浴川)、全体をまとめてシチャンカー(下の川)と呼ばれ、樋川から流れた水は下の田をうるおし、稲作がさかんであった。垣花村の人々はシチャンカーで水浴び、洗濯、野菜洗い、水汲みをするためカービラ(川の坂)を行き来した。石畳道の途中には女たちが一息いれたナカユクイイシ(中休み石)、イーユクイイシヌヒライサー(上休み石の平石)が残っている。

現在は、簡易水道として地域の飲料水等の生活用水や農業用水として利用されている。

平成18年1月 南城市玉城字垣花

…つづきを読む

日時 2016年04月20日 23:50 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-5 垣花城跡:南城市

この城跡は、一の郭と二の郭からなり、垂直に近い野面積みの城壁を有している。城内の最も高い所に立つと、太平洋を眼下に、南の低地に百名、仲村渠の各集落、北に垣花を眺望することが出来る。城の歴史については、記録や伝承がなく不明である。二つの郭には、それぞれ小面積の平場が確認され、現在では、アワダシ、クロユナ、ツゲモドキ等の熱帯樹が繁茂している。一の郭の奥には、御嶽があり、「琉球国由来記」によると神名「アフィハナテルツカサノ御イペ」と記されている。

この城跡は、一の郭と二の郭からなり、垂直に近い野面積みの城壁を有している。城内の最も高い所に立つと、太平洋を眼下に、南の低地に百名、仲村渠の各集落、北に垣花を眺望することが出来る。城の歴史については、記録や伝承がなく不明である。二つの郭には、それぞれ小面積の平場が確認され、現在では、アワダシ、クロユナ、ツゲモドキ等の熱帯樹が繁茂している。一の郭の奥には、御嶽があり、「琉球国由来記」によると神名「アフィハナテルツカサノ御イペ」と記されている。

この城跡の周辺には、東に志喜屋グスク、南にミントングスク、西に玉城城跡が点在する。

昭和60年3月25日

玉城村教育委員会

沖縄県教育委員会

県指定 史跡

指定年月日 昭和36年6月15日

所在地 字垣花和名盤1番地、2番地の1

面積 8,668㎡

日時 2016年04月20日 23:49 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-4 知念城跡:南城市

知念城跡は、ミーグスク(新城)とクーグスク(古城)とよばれる二つの郭からできています。クーグスクは古い野面積みで囲まれ、一番高い岩山の上に立地しています。ミーグスクは、二つの門徒石垣で囲まれた郭です。正門を入ると、「火の神」が祀られている祠がみえ、さらにその奥には「友利御嶽」があります。友利(ともり)とは「名高く尊い」という意味があります。

知念城跡は、ミーグスク(新城)とクーグスク(古城)とよばれる二つの郭からできています。クーグスクは古い野面積みで囲まれ、一番高い岩山の上に立地しています。ミーグスクは、二つの門徒石垣で囲まれた郭です。正門を入ると、「火の神」が祀られている祠がみえ、さらにその奥には「友利御嶽」があります。友利(ともり)とは「名高く尊い」という意味があります。

知念城跡内には、1761年から1903年に至るまでの間、知念番所(問切の役所)がおかれました。現在の火の神は、番所が移動した後に地域の人々が祠をつくり、祀ったものです。

この御嶽や火の神には、地元だけでなく、県内全域から参拝客も多く訪れ、東御廻りの拝所となっています。

知念城跡では、現在史跡整備事業を進めており、それに伴う調査で18世紀を中心としたさまざまな資料が確認されています。

昭和47年5月15日指定 沖縄県南城市教育委員会

日時 2016年04月20日 23:34 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-3 佐敷グスク:南城市

佐敷グスクは、三山を統一した尚巴志とその父尚思紹の居城跡といわれています。1979年の発掘調査によって、

佐敷グスクは、三山を統一した尚巴志とその父尚思紹の居城跡といわれています。1979年の発掘調査によって、

青磁・白磁のお椀や皿、土器、石器、鉄釘や小銭などが出土しました。また、柱の穴のあとや土留めの石積みも確認されましたが、沖縄各地のグスクにみられるような石垣はまだまだ、発見されていません。

さかえる町しぜんの町きぼうの町 佐敷町教育委員会

日時 2016年04月20日 23:24 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-2 島添大里グスク:南城市大里

史跡はおよそ東西200m、南北100m、面積が20,000㎡以上もあって、県内でも有数の規模を誇るグスクです。

史跡はおよそ東西200m、南北100m、面積が20,000㎡以上もあって、県内でも有数の規模を誇るグスクです。

グスクの北側、台地縁の断崖を背にして一の郭、そこから南東方向へ二の郭、三の郭と放射状に広がっています。グスクの中心部である一の郭は、一段高く基壇上に造成された正殿跡と、その前面に御庭と考えられる平場から構成されています。過去の交差によって建物の柱を支えるための礎石が数箇所から確認され、島添大里按司の住居である正殿規模は約22m×13mもあり、幾度も改築が行われたと考えられています。場内には一の郭を囲む城壁のほか、数箇所に城壁が残っており、さらに発掘調査によって、採石を免れた城壁の基礎部分が地中より確認されています。

出土遺物には、土器やカムィヤキ・中国正陶磁器・盗難アジア製陶磁器・日本製陶磁器・鉄器・石器・装飾品・古銭・自然遺物などが多くの文ものがみられ、往時の繁栄ぶりが窺えます。

平成21年2月24日 沖縄県南城市教育委員会

日時 2016年04月20日 23:09 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

久々の晴天

7日から沖縄に滞在しているが、晴れの日が少ない。梅雨入りでもしたような感じ。今日(19日)と明日は晴れ。あさってから曇りから雨の日が数日続く様子である。

7日から沖縄に滞在しているが、晴れの日が少ない。梅雨入りでもしたような感じ。今日(19日)と明日は晴れ。あさってから曇りから雨の日が数日続く様子である。

…つづきを読む

日時 2016年04月19日 22:45 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

満開のオクラレルカ(花言葉:良い知らせ)

琉大の北口近くに小川が流れている。5~6年前は、空き缶などが転がっている普通の小川だったのだが、きれいな水だけが流れていた。

琉大の北口近くに小川が流れている。5~6年前は、空き缶などが転がっている普通の小川だったのだが、きれいな水だけが流れていた。

近辺の方が、コツコツと清掃をはじめられ、賛同者も現れ、きれいな小川づくりが始まったのが、2010年。

子供が結婚するとのことでここを訪れたのがちょうどそのころ。

…つづきを読む

日時 2016年04月17日 01:21 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

城跡めぐり16-1 伊祖城跡(いそじょうせき) 沖縄:浦添

浦添城址の海側にある伊祖城跡。現在は伊祖公園の中に取り込まれている。

浦添城址の海側にある伊祖城跡。現在は伊祖公園の中に取り込まれている。

曇天で訪れたため、宜野湾の海岸を見ることができなかったが、丘の最上部にある伊祖神社の木々の間から遠く残波岬、慶良間諸島、北谷、牧港が見渡せるようである。

…つづきを読む

日時 2016年04月16日 23:08 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

琉球海炎祭 沖縄:宜野湾

9日。雨上がりの夕方。しばらくすると花火の音がする。

9日。雨上がりの夕方。しばらくすると花火の音がする。

ここは宜野湾の山手。海のほうを見るとビルの間から花火が立ち上がっている。

夕涼みがてら、遠景の中の花火を楽しむ。

…つづきを読む

日時 2016年04月10日 23:27 |

固定リンク |

コメント (0)

|

■

空路沖縄に

雨の大阪を出て、空路沖縄に・・・・

雨の大阪を出て、空路沖縄に・・・・

飛行機で飛ぶ空は、いつも青空。

伊丹を出て約60分。種子島上空を飛んでいる。

雨は止み、空の上から陸地が見える。

…つづきを読む

日時 2016年04月07日 23:24 |

固定リンク |

コメント (0)

|

|

|

自 宅 の 庭

2017年 5月 |

<<

2016年04月

>>

| Su |

Mo |

Tu |

We |

Th |

Fr |

Sa |

| |

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

|

|